バッハの音楽はいつも私の人生の節目節目にあった。

好きな作曲家は誰か?と訊かれたら私はヨハン・セバスティアン・バッハだと答えるだろう。モーツァルトの天真爛漫な哀しさも、ブラームスの深いロマンティシズムも、マーラーの世紀末的な美しさも、ラヴェルのモダンな洒脱さも大好きだけれど、バッハの音楽はいつも私の人生の節目節目にある。今回はもっぱら個人的な話でバッハの音楽をご紹介したいと思う。

RADIO DIRECTOR 清水葉子

フリーランス・ラジオディレクター。TOKYO FMの早朝の音楽番組「SYMPHONIA」、衛星デジタル音楽放送ミュージック・バードでクラシック音楽の番組を多数担当。「ニューディスク・ナビ」「24bitで聴くクラシック」など。趣味は料理と芸術鑑賞。最近はまっているのは筋トレ。(週1回更新予定)

ヨハン・セバスティアン・バッハについてはもはや説明するまでもないが、18世紀ドイツに活躍した作曲家でバロック音楽の大家、一族は多数の音楽家を輩出している。音楽室には必ず貼ってあるであろう、かつらをかぶった体格のいいあの人である。

そのバッハとの最初の出会いは、おそらく父がラジオから録音していたブランデンブルク協奏曲だったと思う。外で鬼ごっこをするより、家で絵を描いたりするのが好きな子供だった私は、自宅にある本やカセットテープなんかを物色していてたまたま聴いたのがきっかけだった。ブランデンブルク協奏曲は6曲からなる合奏協奏曲。第3番、第5番などは特に有名でバロック名曲集などにも頻繁に登場する。独奏楽器のキャッチーな旋律はもはやポップと言ってもよいくらい耳馴染みがいい。子供心に「ああ、いい音楽だな」と思った記憶がある。

バッハ ブランデンブルグ協奏曲第3番 H・コッホ指揮ベルリン室内管弦楽団

子供の頃からピアノを習っていたので、しばらくすると鍵盤楽器のための曲集「インヴェンションとシンフォニア」を練習することになった。インヴェンションの第1番ハ長調は何故か父も独学で練習していたので、最初は父の弾くピアノで聴いていた。ところがいつも父は途中でつっかえて弾けなくなっていたので曲の全体像がわからなかった。その曲を自分で練習して完奏した時の達成感。

バッハ インベンションハ長調

次のバッハとの出会いは高校生になってから。音大の付属高校に進んだ私は、ソルフェージュの先生がバッハの研究家だったこともあり、その先生が主催するバッハ研究会なるものに入っていた。そこで『マタイ受難曲』を知る。

『マタイ受難曲』は新約聖書「マタイによる福音書」に基づいた大規模な声楽作品。キリストの受難を描いた劇的な音楽物語でもあり、アリアや合唱部分では聖書の一節が歌われ、静かな祈りの音楽でもある。バッハの優れた音楽性と楽曲構成が見事に融和した最高傑作だ。とかく説明が難しくなりがちだが、単純に美しい旋律のアリアや合唱のハーモニーを堪能するだけでも価値のある作品なので、是非聴いてみてほしい。

この圧倒的名盤とされているのがカール・リヒター指揮ミュンヘン・バッハ管弦楽団と合唱団による演奏だ。このリヒターによる血を吐きそうなほどに重い演奏を聴きまくっていた。「マタイ」にはまるといろいろな演奏を聴いてみたくなるもので、リヒターに始まり、その後レオンハルト、コープマンなど様々な演奏家のものも聴き比べて今に至るのだが。

J.S.バッハ《マタイ受難曲》第1部全曲 カール・リヒター(1958)

高校生当時キリスト教文学にかぶれていて、三浦綾子なんかを読み漁っていたので宗教音楽はすんなり私の中に入ってきた。恋とか友人関係とか身近な問題に悩む女子高生というよりは、「人生とは、人間とは」みたいな壮大なものに悩んでいるような、そんな気分になっていた。

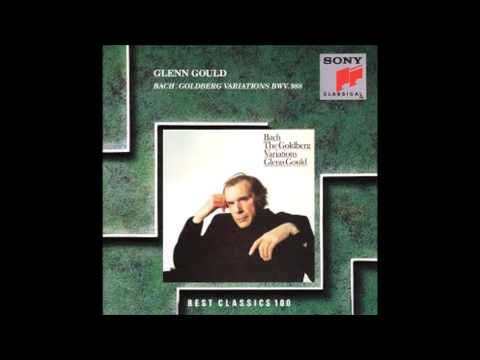

そして社会人になってから突如として現れたのがグレン・グールドの演奏する『ゴルトベルク変奏曲』だった。グレン・グールドはカナダのカリスマ的ピアニスト。夏でも手袋をしているとか、サプリメントしか口にしないとか、数々の奇行や天才ゆえのエピソードが尽きないが、この『ゴルトベルク変奏曲』で衝撃のデビューを飾った。録音当時22才だったグールドのこの演奏をレコードショップでたまたま耳にした時、あまりに衝撃的で思わずディスクを手に取った。疾走するテンポと鮮烈なタッチ、こんな奔放でパンクなバッハがあるだろうか?

グールドはこのデビュー後時代の寵児となり、世界中で絶賛を博す。ところがある時突如コンサートを引退宣言。スタジオにこもり、録音でしかその演奏は聴けなくなるのだが、1981年再び「ゴルトベルク」を録音する。その後間もなく脳卒中で50歳の生涯を閉じる。

バッハ - ゴールドベルク変奏曲 BWV.988 グールド 1981

ラジオの仕事をするようになって様々なゲストを迎えるようになってから気付いたのだが、多くの音楽関係者がこの1981年盤の「ゴルトベルク」を番組でかけたいと言う。晩年のこの演奏はデビュー盤に比べると格段にテンポが遅くなっており、とんがった感性は鳴りを潜めどこか成熟した印象だ。それはまるで死を予感したかのように。そして私自身仕事で様々な音楽を聴くようになってからあらためてこの『ゴルトベルク変奏曲』を聴くと、グールドのバッハへの限りない愛を感じるとともに、バッハの音楽の深淵を感じとることができるのだ。

バッハの作品はそれだけで完成された音楽でありながら、様々な編曲もされている。これだけ「○○風」が可能な懐の深い音楽は他にないだろう。それは変幻自在な「水」のような存在なのかもしれない。水が人間にとって欠かせないものであるように、今日も私はバッハを聴くのである。

それでは次回も、クラシック音楽の魅力をご紹介していきたいと思います。お楽しみに。

清水葉子の最近のコラム

幻想絵画と幻想音楽

クラシック音楽好きの仲間とは定期的に食事を共にしたりする。常連メンバーは現在4人。大体いつも幹事を務めてくれているU君の昔馴染みが多い。その中で私は比較的新参者ではあるのだが、メンバーには音楽だけでなく、様々な業界で活躍…

ラジオディレクターの年末〜2025年編

12月はコラムを5本も書いてしまった。日頃からネタを拾うために、出来る限りコンサートやイベントに出かけるようにしているのだが、期待したほどでもなかったり、タイミングを逸するとお蔵入りになってしまったりする。うまくネタとタ…

年末コンサート②クァルテット浬の挑戦

年末のコンサート、もう一つは友人のピアニスト、島田彩乃さんからの強力なお勧めで聴いた「クァルテット浬」のコンサートである。平均年齢30歳前後。この若いクァルテットはプロフィールによると、ヴィオラのジリャン・シーだけはザル…

年末コンサート①和波たかよしさんとイザイ

年末のコンサートといえば、ほぼ第九のオンパレードだが、私はこの年末の第九という日本の風習があまり好きではないので、それ以外のごく限られたコンサートだけに行くことにしている。この時期は番組の納品が早まる、いわゆる「年末進行…

アントネッロの『カルミナ・ブラーナ』

アントネッロの第20回定期公演は横浜みなとみらい小ホールだった。私は夜公演に行ったが、昼公演ならば窓から海が見渡せ、横浜ならではの気持ちがいい会場である。 「カルミナ・ブラーナ」公演ポスター 日本の古楽団体としてはもはや…