RADIO DIRECTOR 清水葉子

音大卒業後、大手楽器店に就職。その後制作会社を経て、フリーのラジオディレクターとして主にクラシック音楽系の番組企画制作に携わるほか、番組連動コラムや大学でゲスト講師をつとめるなど多方面に活躍。2022年株式会社ラトル(ホームページ)を立ち上げ、様々なプロジェクトを始動中。

世の中、大河ドラマのせいか源氏物語ブームである。そのブームに乗ったわけではないのだが、少し前からお香にはちょっと興味を持っている。最近インテリアショップでも和小物のコーナーには大抵お香セットが置いてあるので、ついつい引き寄せられてしまう。先日は美術館のショップを覗いたら、企画展自体の内容とは全く関係がなかったのだが、お香のコーナーが設けてあり、源氏物語に出てくる各帖の名が付けられたお香のセットが並べられていた。お香立てもモダンなデザインが多くなった。現代のインテリアにもマッチする素敵なものがたくさん出ているので、ついついお財布の紐を緩めがちになってしまう。

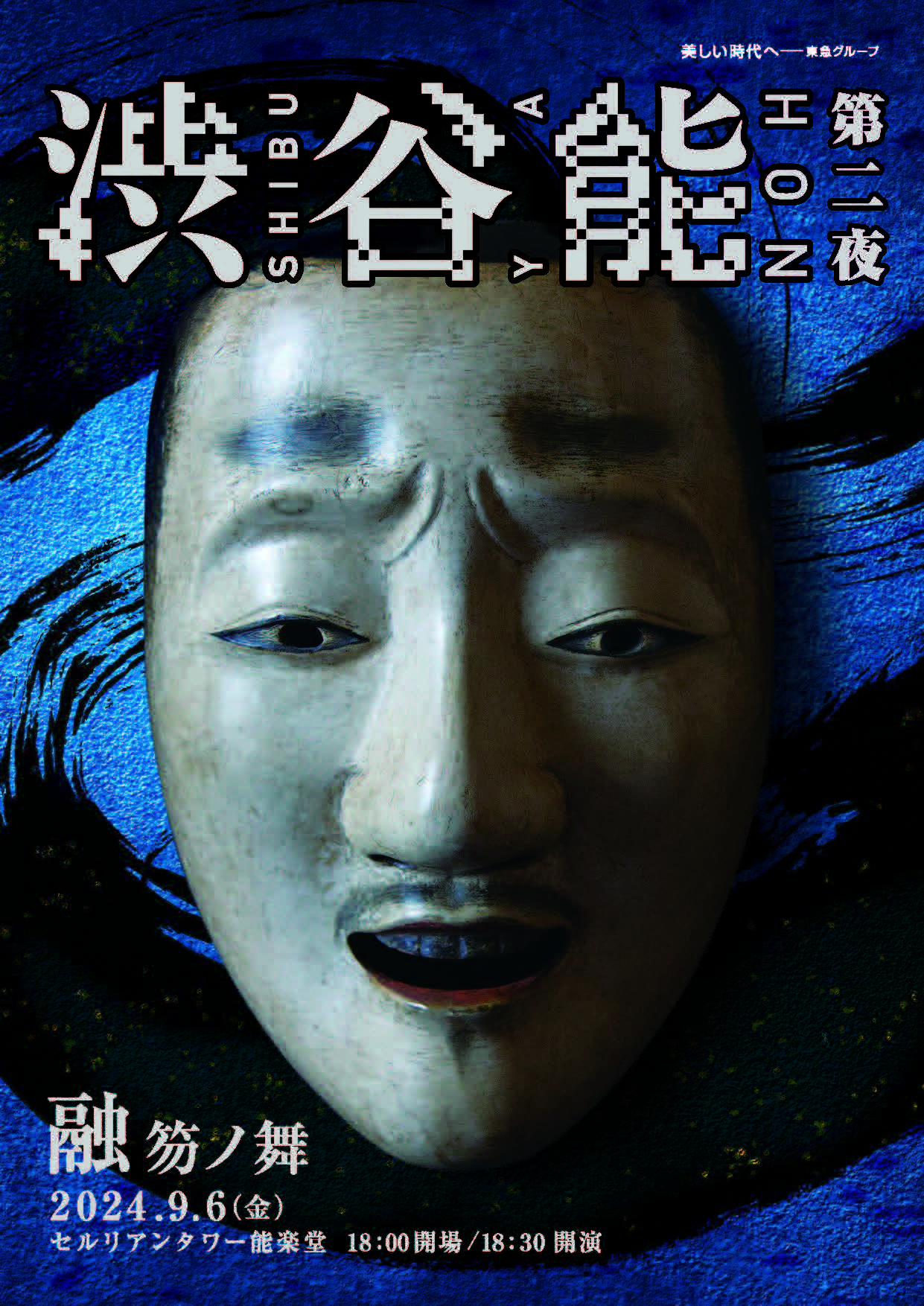

そんな源氏物語ブームの追い風は能の世界にも吹いているようだ。能の演目は源氏物語に関係したものも多い。「夕顔」や「半蔀」は光源氏と身分の低い女性、夕顔との儚くも美しい恋を描いたもの、また「葵上」では六条御息所の怨念を息詰まる演出で描いている。これ以外にもシテが光源氏の「須磨源氏」や、「松風」は直接ではないが源氏物語に基づく説話が登場する。この日は渋谷能の第二夜、演目は金春流の「融」である。この「融」とは嵯峨天皇の皇子で臣籍降下して源氏性を名乗った源融(みなもとのとおる)のこと。その出自から光源氏のモデルではないかとも言われている。またこの金春流の「融」は「笏の舞」といって、通常は扇を持つところ、笏を持って舞う見せ場があるという。9月の公演ということで、中秋の名月の夜を舞台にしたこの演目は季節的にもぴったりである。

名月の日に旅の僧が六条河原院まで来ると、一人の汐汲みの老人が現れる。海辺でもないこの地での汐汲みを訝しむ僧に、老人はかつて源融が陸奥の塩竈の景色をそのまま都に移し、毎日難波の海から海水を運ばせて、院の庭で塩を焼かせて楽しんでいたが、今は荒れ果ててしまった河原院を嘆く。老人は周辺の名所を挙げながら水を汲む様子を見せると、やがて姿を消す。僧は土地の者に往時の様子を聞き、先ほどの老人が源融の亡霊だったことを知る。その夜、夢枕に融公が現れ、在し日の姿で月光の中を舞う。しかし夜明けとともに名残惜しい面影を残して消えてゆく。

この盛者必衰のあらすじを読んでわかるとおり、世阿弥の作といわれる「融」。前半で老人が汐汲みをする所作はひとつの見ものとなっており、水を汲む小道具があることで初心者にもわかりやすく、今では荒廃してしまった六条河原院の、かつての隆盛を懐かしむ、しみじみとした場面となっている。私は正面の前方の席だったので、シテの所作やワキとの距離感、また囃子方や地謡の呼吸もつぶさに感じられて、この「融」の日本的な侘び寂びの空気感と、雅な奥深さを存分に味わうことができた。また後半ではシテが貴公子時代の融の姿で現れ、笏を持って颯爽と舞うのだが、この迫力が凄かった。囃子方の緊張感あるリズムと、舞台の空気の流れが目に見えるような凛としたシテの動き。それでいながら公達としての優雅さは失われていない。後半出ずっぱりとなるシテの体力は相当なものに違いない。

ただひとつ残念だったのは舞台のクライマックスでところどころスマホの音が客席後方から聞こえてきたこと。こうなるとどんな素晴らしい舞台も台無しである。開演前にアナウンスで注意を促していたかどうか覚えていないが、前後に解説があるこの渋谷能のような企画の場合、初心者や外国人の方も多く来場しているので、もう一言アナウンスしてもよかったような気がする。終演後にその音を鳴らしてしまったと思しき女性は「音の消し方がわからなかった」と周囲の人に話していた。電源を切れば何の問題もないと思うのだが、最低限スマホの電源の切り方を覚えてから観劇に来るのがマナーではないだろうか。

それはともかく、アフタートークでは直前まで舞台で演じていたシテの本田芳樹さんと次回シテを演じる金剛流の金剛龍謹さんが舞台に登場。前回の第一夜では本田さんが次回担当としてトークを仕切っていたのだが、今回はさすがに汗だくのまま舞台に登場し、言葉もうまく出ない、といった様子だ。まだ融の人生が体に残っているような、半ば放心状態で冷静にトークをするのはさすがに酷なのではないか? と少々気の毒になりつつも、役者魂を垣間見るような場面でもあった。前回のシテだった観世流の観世淳夫さんにも同じことを感じたのだが、それでも第一夜の演目「自然居士」は正義感に燃える僧で生きた人間。かたや「融」は在りし日の貴公子で亡霊である。融の方が役の入り込み方として大変そうな気がしたのは、生きた人間と死んだ人間を演じることでは大いに違いもあるだろうし、来世から現世へはなかなかスッと戻れるものではないだろう。

渋谷能2022年12月22日事前講座より

次回の渋谷能は「求塚」で、普段は関西を拠点とする金剛流を観る貴重な機会。こちらは二人の男性に愛された乙女の亡霊。舞台そのものはもちろんだが、アフタートークでの金剛龍謹さんの様子がまた楽しみ(?)である。

清水葉子の最近のコラム

幻想絵画と幻想音楽

クラシック音楽好きの仲間とは定期的に食事を共にしたりする。常連メンバーは現在4人。大体いつも幹事を務めてくれているU君の昔馴染みが多い。その中で私は比較的新参者ではあるのだが、メンバーには音楽だけでなく、様々な業界で活躍…

ラジオディレクターの年末〜2025年編

12月はコラムを5本も書いてしまった。日頃からネタを拾うために、出来る限りコンサートやイベントに出かけるようにしているのだが、期待したほどでもなかったり、タイミングを逸するとお蔵入りになってしまったりする。うまくネタとタ…

年末コンサート②クァルテット浬の挑戦

年末のコンサート、もう一つは友人のピアニスト、島田彩乃さんからの強力なお勧めで聴いた「クァルテット浬」のコンサートである。平均年齢30歳前後。この若いクァルテットはプロフィールによると、ヴィオラのジリャン・シーだけはザル…

年末コンサート①和波たかよしさんとイザイ

年末のコンサートといえば、ほぼ第九のオンパレードだが、私はこの年末の第九という日本の風習があまり好きではないので、それ以外のごく限られたコンサートだけに行くことにしている。この時期は番組の納品が早まる、いわゆる「年末進行…

アントネッロの『カルミナ・ブラーナ』

アントネッロの第20回定期公演は横浜みなとみらい小ホールだった。私は夜公演に行ったが、昼公演ならば窓から海が見渡せ、横浜ならではの気持ちがいい会場である。 「カルミナ・ブラーナ」公演ポスター 日本の古楽団体としてはもはや…