RADIO DIRECTOR 清水葉子

音大卒業後、大手楽器店に就職。その後制作会社を経て、フリーのラジオディレクターとして主にクラシック音楽系の番組企画制作に携わるほか、番組連動コラムや大学でゲスト講師をつとめるなど多方面に活躍。2022年株式会社ラトル(ホームページ)を立ち上げ、様々なプロジェクトを始動中。

室内楽の中でも五重奏曲というのは、楽器編成によって全くイメージが変わるので面白いのだが、いつも同じ曲しか聴いていない気がしてしまう。最も有名なのはやはりシューベルトのピアノ五重奏曲「鱒」だろうか。小中学校の音楽の授業でも取り上げられたりしているので、知名度は抜群。歌曲の「鱒」と同じ親しみやすいメロディーが変奏曲形式で第4楽章に顔を出すのでもおなじみだ。

シューベルト:ピアノ五重奏曲「鱒」

ピアノ五重奏曲だとロマン派のシューマンやブラームスも人気がある。私もシューマンのピアノ五重奏曲は大好きだ。第2楽章がベルイマンの映画「ファニーとアレクサンドル」に印象的に登場したりする。クラリネット五重奏曲となるとやはりモーツァルト、ブラームスが二枚看板だろう。そうなると弦楽五重奏はそこそこマイナーな部類かもしれない。しかしあまり耳にする機会のない楽曲の中にももちろん素晴らしい作品が埋もれている。「こんないい曲があったのか」と気付かされると少し得をしたみたいで嬉しくなる。そんな曲との出逢いが最近いくつかあったので紹介してみよう。

まずはブルックナーの弦楽五重奏曲ヘ長調。これは今年10周年を迎えたMusic DiarogueがリリースしたCDで聴いた。Music Diarogueは以前に担当するラジオ番組でも特集したことがあるのだが、業界でも一目置かれる室内楽の団体である。芸術監督はかつてロサンジェルス交響楽団の首席ヴィオラ奏者を務めた大山平一郎氏。この大山氏が気鋭の若手演奏家と行う公開レッスンと本番が聴き比べられるという企画もユニークで、私も何度か見学させていただいた。国内トップクラスの奏者たちで演奏される一捻りあるプログラムも聴きものである。CDは「まだ世に紹介されていない隠れた名曲を演奏家にも聴衆にも広めたい」という彼らの理念がまさに形になったというわけだ。

なにしろブルックナーといえば長大で深遠な交響曲のイメージが強く、こんな瑞々しい室内楽曲を書いていたのかと驚くばかりだ。ヴァイオリンは今をときめく石上真由子と水谷晃、ヴィオラはもちろん芸術監督の大山平一郎と村上淳一郎、そしてチェロが金子鈴太郎という実力者たちによって演奏される。メロディアスで美しい五重奏の弦の響きが蔦のように絡まりながら伸びてゆく風情はどこか可憐でもあり、やや無骨なブルックナーとは全く印象が違う。それでもところどころ決然と顔を出すユニゾンの音型や休符はやはりブルックナー節だと思わずほくそ笑んでしまう。今年はブルックナー生誕200年でもあるという。

ちなみにカップリングはミヨーのバレエ音楽「世界の創造」ピアノ五重奏版。意外な組み合わせだがこちらも必聴だ。

さてもう1曲はヴォーン・ウィリアムズのピアノ五重奏曲ハ短調。今ではすっかり音楽を聴くのが専門な私。時々に学生時代の同級生の演奏家としての活躍を目の当たりにしてきたが、最近では彼らの子ども世代が第一線で活躍する年齢になってきた。時の流れとは恐ろしく早いものである。先日、そんな同級生Yくんの息子がクインテットを組んで演奏会を行うというので、豊洲のシビックセンターホールまで出かけた。Yくんは現在都内某オーケストラ所属のヴァイオリニスト。高校時代から正確無比な音程と演奏には定評があり、同門のSさんは対照的に濃厚な歌い口が魅力で、常に二人は優秀な学生としてトップ争いをしていた。Yくんには折に触れてオーケストラ公演のチケットをお願いしたりしていたのだが、私は今回初めて彼の息子が芸大在学中でヴァイオリンをやっているのを知った。

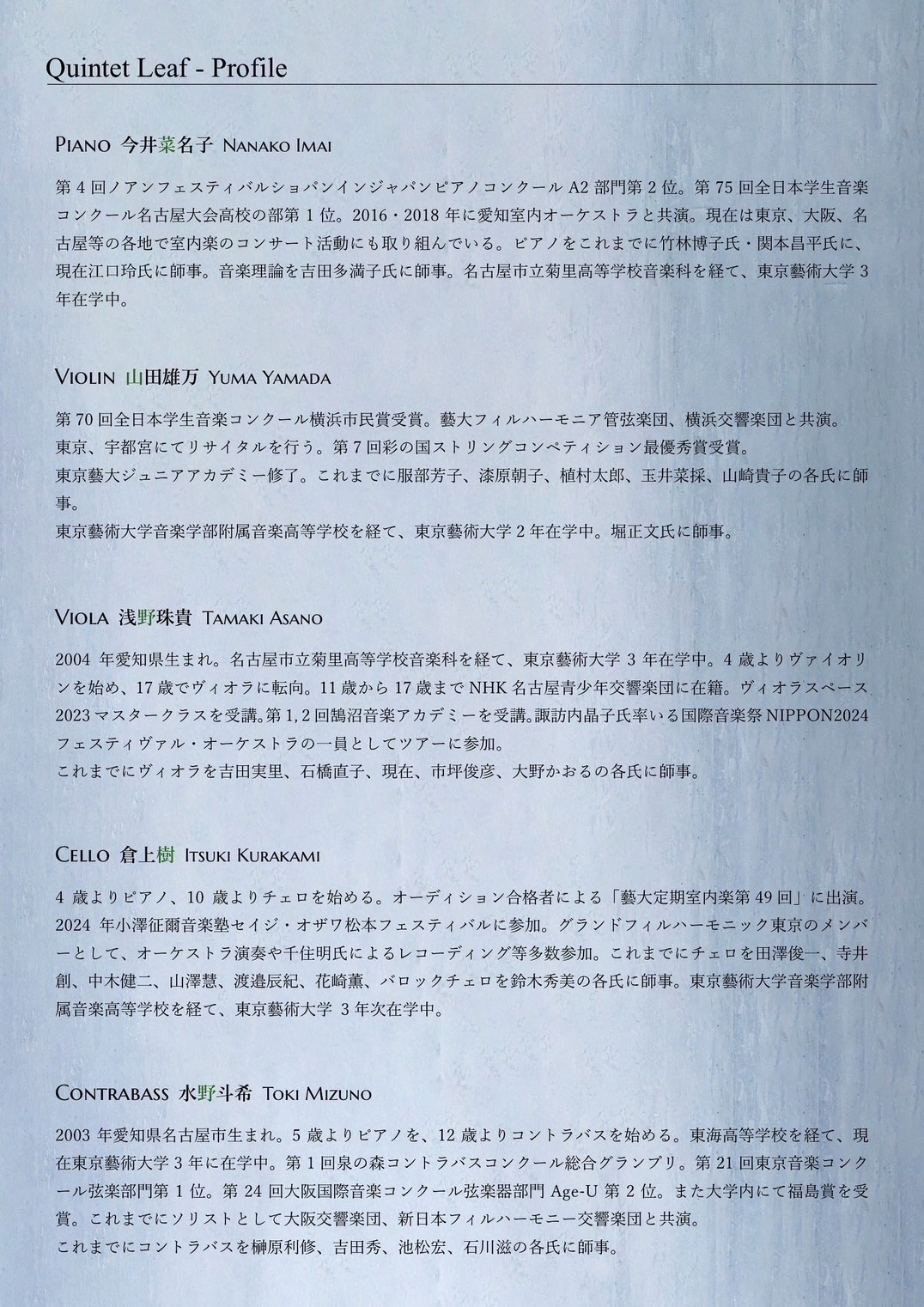

Quintet Leaf

そこで演奏されたのがヴォーン・ウィリアムズ。第1楽章のっけから情熱的なピアノのアルペジオと哀愁漂うメロディーが上昇し、それだけではっとさせられるほど惹き込まれる。第2楽章ではピアノの奏でる諦観のような和音と弦の重音がどこか懐かしさを感じさせる民謡風に歌われ、その切なさに「ああ、ヴォーン・ウィリアムズの音楽だ」と感じる。第3楽章はのびやかなメロディーが途中行進曲風になり、厳かな雰囲気でフィナーレとなる。

ヴォーン・ウィリアムズ:ピアノ五重奏曲ハ短調第1楽章

この日のコンサートは前半にシューベルトの「鱒」も演奏された。同じ編成の五重奏はヴォーン・ウィリアムズのシューベルトへのオマージュでもあり、プログラムの流れも見事な若い音楽家たちによるコンサートだった。ちなみにアンコールで演奏されたのが若くして亡くなったドイツのヘルマン・ゲッツのピアノ五重奏曲ハ短調第2楽章だったというのも特筆しておこう。

ソロパートも多くあったYくんの息子は、顔立ちも若い頃の彼によく似ていたが、不思議なものでその音色も高校時代のYくんを思わせるものがあった。会場では偶然同門のSさんと、私と同じピアノ科だったKちゃんも顔を合わせた。今ではすっかり親となった彼らと短い挨拶をして、懐かしい時代の思い出と新しい音楽の邂逅にどこか不思議な、人生の連なりを感じた夜だった。

清水葉子の最近のコラム

幻想絵画と幻想音楽

クラシック音楽好きの仲間とは定期的に食事を共にしたりする。常連メンバーは現在4人。大体いつも幹事を務めてくれているU君の昔馴染みが多い。その中で私は比較的新参者ではあるのだが、メンバーには音楽だけでなく、様々な業界で活躍…

ラジオディレクターの年末〜2025年編

12月はコラムを5本も書いてしまった。日頃からネタを拾うために、出来る限りコンサートやイベントに出かけるようにしているのだが、期待したほどでもなかったり、タイミングを逸するとお蔵入りになってしまったりする。うまくネタとタ…

年末コンサート②クァルテット浬の挑戦

年末のコンサート、もう一つは友人のピアニスト、島田彩乃さんからの強力なお勧めで聴いた「クァルテット浬」のコンサートである。平均年齢30歳前後。この若いクァルテットはプロフィールによると、ヴィオラのジリャン・シーだけはザル…

年末コンサート①和波たかよしさんとイザイ

年末のコンサートといえば、ほぼ第九のオンパレードだが、私はこの年末の第九という日本の風習があまり好きではないので、それ以外のごく限られたコンサートだけに行くことにしている。この時期は番組の納品が早まる、いわゆる「年末進行…

アントネッロの『カルミナ・ブラーナ』

アントネッロの第20回定期公演は横浜みなとみらい小ホールだった。私は夜公演に行ったが、昼公演ならば窓から海が見渡せ、横浜ならではの気持ちがいい会場である。 「カルミナ・ブラーナ」公演ポスター 日本の古楽団体としてはもはや…