RADIO DIRECTOR 清水葉子

音大卒業後、大手楽器店に就職。クラシック音楽ソフトのバイヤー時代にラジオにも出演。その後に制作会社を経て、現在はフリーのラジオディレクターとして番組の企画制作に携わる。番組連動コラムや大学でゲスト講師をつとめるなど幅広く活動中。

長らく世界的なパンデミックでクラシック音楽界の来日も軒並みストップしていた時期があったが、最近ようやくアーティストの入国もスムーズになり、コンサートは活況を呈してきている。その中でやはり来日中止となっていたマルタ・アルゲリッチとギドン・クレーメルのコンサートがこの6月にようやく開催されることになった。

もはやこの二人については説明するまでもないだろう。現代の演奏史上欠かすことのできないピアニストとヴァイオリニストだ。

マルタ・アルゲリッチはアルゼンチン出身。1965年のショパン国際コンクールで優勝し、その自由奔放な演奏スタイルで聴衆を魅了し、世界最高のピアニストとしての名声を欲しいままにしている。近年は音楽祭を主催するなど仲間の音楽家たちとの活動も多い。

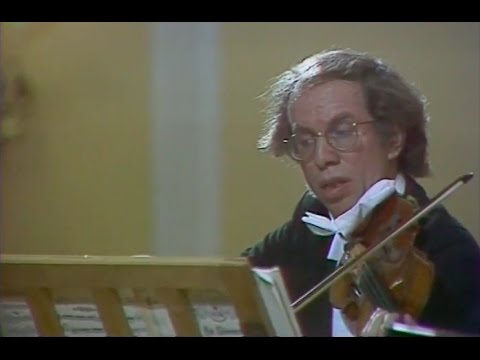

そしてギドン・クレーメルはラトヴィア出身。パガニーニ国際、チャイコフスキー国際コンクールで優勝し、切れ味鋭いテクニックと音楽性、幅広いレパートリーを誇る屈指のヴァイオリニストであり、新たな作品の発掘や紹介、クレメラータ・バルティカを設立し若い才能の育成にも取り組んでいる。

もちろん今世紀に入ってもそれぞれ精力的に演奏活動を続けているが、年齢的にもこうして二人がタッグを組んでコンサートを行う機会も少なくなってくるだろう。そう考えるとやはりここは聴いておかなければならないだろうと思い、私はサントリーホールへと赴いた。15分前にアークヒルズに到着。ホール入口から長蛇の列ができている。さすがビッグネームの来日公演。客席もぎっしりと埋まっている。

今回のプログラムはジョージアの作曲家ロボダ、ウクライナの作曲家シルヴェストロフ、そしてクレーメルが最近深く傾倒しているポーランドの作曲家ヴァインベルク、そして最後にショスタコーヴィチ。後半にはアルゲリッチのピアノソロが予定されていたが、これは当日のプログラムにも記載がなく、彼女の気分で決まるようだ。こんなことが許されるのもアルゲリッチだから、である。

これまで私はアルゲリッチもクレーメルもそれぞれ何度か実演に接してきている。もちろんそれだけではなく番組でも特集を放送したり、折に触れて彼らの天馬空を行くような素晴らしい音楽を録音でも聴いてきた。聴衆の多くはやはりこうしたイメージが強いに違いない。

クレーメル&アルゲリッチ

しかしこの日クレーメルの無伴奏ヴァイオリンで始まったプログラムは、静謐な祈りの音楽だった。彼はバルト三国の出身であり、昨今のウクライナ問題について深く思うところがあったに違いない。続くヴァインベルクも美しい響きがあるものの総じて曲想は晦渋であり、すごく聴きやすいという作品ではない。しかもそれをこのサントリーホールの大ホールで聴くそのこと自体が、もはや物理的な距離以上に、日本の聴衆には届きにくいもののように感じた。その証拠に私の周りでは何人かがうつらうつらしていた。

ヴァインベルク:24の前奏曲byクレーメル

休憩後、いよいよアルゲリッチのソロ。期待が一気に高まる会場にリラックスした表情のピアニストが登場した。その指先から聴こえてきたのはシューマンの『子供の情景』からの「見知らぬ国」と、バッハのイギリス組曲第3番からガヴォット、そしてスカルラッティのソナタ ニ短調K141。アンコールのように小品だけを抜き出して続けてさらっと弾いた。本当にさらっとだったので、ショパンとかラヴェルとかをバリバリ弾いていたアルゲリッチをイメージしていると、ちょっと拍子抜けに思う気持ちもわからないではない。現に私の隣の席のご夫婦は「こんな子供が弾くような曲じゃあ…」とこぼしていた。それでもそのタッチはやはり見事で、お気に入りの曲だけを爪弾いた彼女は弾き終わると安心したように客席に微笑みかけた。

個人的には20年以上前、アルゲリッチが別府で音楽祭を開催する、というニュースを聞いて友人たちとはるばる九州まで聴きに行ったことを思い出した。そこで聴いたチョン・ミュンフンとの怒涛のプロコフィエフのピアノ協奏曲、今は亡きイヴリー・ギトリスとの熱狂のフランクのヴァイオリンソナタなど、圧倒的なテンペラメントの演奏とともに印象深いのは、サインを求める私たちファンに対してとても真摯に接してくれたことだった。彼女は恐らくとても人間が好きなのだ。そしてそれは同時に愛情深さとなって彼女の人生と演奏に少なからず影響している。

若き日のアルゲリッチ

歴史を元に戻すことが出来ないように、時間は誰の上にも等しく注がれる。パンデミックを脱しつつある世界が新たな争いの中にあることも、燦然と輝くキャリアを掲げてきた彼らが今、この日本の聴衆に聴かせたい音楽がこのようなプログラムであったということに、若き日の演奏の幻だけを求めてしまう我々の身勝手さがどこか空虚に思えたりする。

アンコールでクレーメルとチェロのディルヴァナウスカイデが奏でたのは「ハッピーバースデー」。そう、この日はアルゲリッチの80歳の誕生日だったのである。

清水葉子の最近のコラム

幻想絵画と幻想音楽

クラシック音楽好きの仲間とは定期的に食事を共にしたりする。常連メンバーは現在4人。大体いつも幹事を務めてくれているU君の昔馴染みが多い。その中で私は比較的新参者ではあるのだが、メンバーには音楽だけでなく、様々な業界で活躍…

ラジオディレクターの年末〜2025年編

12月はコラムを5本も書いてしまった。日頃からネタを拾うために、出来る限りコンサートやイベントに出かけるようにしているのだが、期待したほどでもなかったり、タイミングを逸するとお蔵入りになってしまったりする。うまくネタとタ…

年末コンサート②クァルテット浬の挑戦

年末のコンサート、もう一つは友人のピアニスト、島田彩乃さんからの強力なお勧めで聴いた「クァルテット浬」のコンサートである。平均年齢30歳前後。この若いクァルテットはプロフィールによると、ヴィオラのジリャン・シーだけはザル…

年末コンサート①和波たかよしさんとイザイ

年末のコンサートといえば、ほぼ第九のオンパレードだが、私はこの年末の第九という日本の風習があまり好きではないので、それ以外のごく限られたコンサートだけに行くことにしている。この時期は番組の納品が早まる、いわゆる「年末進行…

アントネッロの『カルミナ・ブラーナ』

アントネッロの第20回定期公演は横浜みなとみらい小ホールだった。私は夜公演に行ったが、昼公演ならば窓から海が見渡せ、横浜ならではの気持ちがいい会場である。 「カルミナ・ブラーナ」公演ポスター 日本の古楽団体としてはもはや…