RADIO DIRECTOR 清水葉子

音大卒業後、大手楽器店に就職。クラシック音楽ソフトのバイヤー時代にラジオにも出演。その後に制作会社を経て、現在はフリーのラジオディレクターとして番組の企画制作に携わる。番組連動コラムや大学でゲスト講師をつとめるなど幅広く活動中。

5月といえばゴールデンウィーク。今年は実に4年振りに開催ということで大いに盛り上がったラ・フォル・ジュルネTOKYOをはじめ、様々なイベントが開催され、人出もコロナ前に戻ったような賑わいである。私も連休中は様々なイベントを楽しんだ。

5月2日(火)

ずっと観たかった映画「生きるーLiving」を鑑賞。実は1日に観に行こうと思って前日インターネットで予約を試みたが、毎月1日は〈映画の日〉で割引料金のため、隣町の二子玉川の映画館は既に前方の席しか空いていなかった。カレンダー上では平日なのに、ゴールデンウィーク恐るべし。仕方なく2日にしようとすると、なんと一般料金が1900円になっているのを知る。このところライブビューイングしか観ていないので、通常の映画料金の値上げに気付いていなかったのである。これは結構高い、と怯んでしまい、思わず109シネマズの会員登録をする。年会費はかかるものの、これで会員料金1200円で観られることになった。

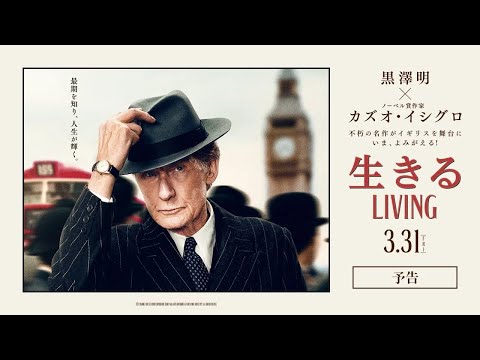

映画「生きるLiving」予告編

それはともかく、この映画「生きるーLiving」はノーベル賞作家、カズオ・イシグロが脚本を手掛けたことでも話題。主人公を演じるビル・ナイが素晴らしい。物静かなキングスイングリッシュや、帽子を被ったすらりとした佇まい、イギリス紳士そのものである。医者から余命いくばくもない、との宣告を受けても、一度は動揺するものの、その後は淡々と死を受け入れていく。

黒澤明監督のオリジナル映画「生きる」では、主人公を志村喬が演じているが、彼は茫然自失となり、生へのアイコンとしての部下の女子社員への執拗さも、現代から見るとストーカーレベルである。やるべき仕事をこなす姿も愚直で不器用で、戦後の日本の背景と重なり、やるせない気持ちになる。主人公の死後、葬儀の場面で部下の女子社員が全く登場しないのが黒澤オリジナル版の特徴で、それがかえってこの時代のドキュメンタリー的な重みを持っている。

黒澤明監督映画「生きる」

それに比べるとこのイギリス版は一編の詩のように美しく、完成された映画だ。象徴的なのは主人公が死を迎える前の雪の夜、公園のブランコに揺られ、歌を口ずさむシーンである。黒澤版では〈いのち短し恋せよ乙女…〉で始まる「ゴンドラの唄」、一方スコットランド民謡の「ローワン・ツリー」の調べはまさに人生への郷愁と貧しい人々のためにやり遂げた仕事の中で昇華される讃歌となるのだ。歌の持つ性質でこんなにも映画のイメージが変わるのだな、と深く納得すると同時に、涙が溢れて止まらない。最後に流れるヴォーン・ウィリアムズの「タリスの主題による幻想曲」もその一因である。この曲の弦楽の美しいハーモニーにはいつも心を揺さぶられてしまう。

ヴォーン・ウィリアムズ:タリスの主題による幻想曲

この日は私たち夫婦が立ち上げた会社設立記念日でもあった。斜陽な業界といわれているものの、ラジオの仕事をして既に20年以上。この秋に導入されるインボイス制度もあって法人化したのだが、無事に1年が経過したことになる。細々とでも仕事をいただけている状況に感謝。願わくばもっとクラシック音楽番組をやりたい、と思う。

5月3日(水)憲法記念日

GINZA SIX内にある観世能楽堂で、なんと無料の「蝋燭能」が開催されるとのこと。整理券が配られる1時間前に現地に向かうと既に長蛇の列が。ここでもゴールデンウィークの盛り上がりを再認識する。列に並ぶ人たちは外国人の観光客と思しき人も多い。小一時間で整理券を無事ゲットし、GINZA SIX内を逍遥。予約なしでなんとかオーストラリア料理のランチにありつき、満を持して地下の能楽堂へ。ショッピングエリアから雨の日にも濡れずにそのまま入れるのがよい。無料の公演とあって、事前に演目の丁寧な解説もあり、外国人観光客や初心者にもわかりやすい配慮。伝統芸能もファンの裾野を広げるための努力をしている。

〈蝋燭能〉とはいっても本物の蝋燭を使うわけではなく、それを模した照明を舞台周辺に配置するのだが、「葵上」という演目には、仄暗い光の演出はよく似合う。光源氏をめぐる二人の女性の対立が話の軸である。正室である葵上の存在は舞台上に着物だけが置かれ、病に伏せっていることを示している。能ならではの簡素で削ぎ落とされた演出。愛人である六条御息所が生霊(=シテ)として現れ、後半は恋の怨念から鬼の面、般若となって舞う。薄暗い灯の中で味わうこの源氏物語は格別だ。(もっとも「葵上」は原作とは違うスピンオフ的な内容ではあるが)

観世能楽堂バックステージツアー

一緒に観に行った友人はほぼ初めての体験だったようで、すっかりこの世界観の虜になっていた。私は4月に観た靖国神社の〈夜桜能〉に続く能楽鑑賞。西洋のオペラとは真逆の究極のミニマリズムの魅力に、やはり自らの日本人としてのDNA を感じてしまうのだった。終演後に能の楽譜である謡本の豆本を買ってしまった。

5月といえば奈良の興福寺で行われる日本発祥の薪能がある。今年こそはそれも観てみたい。

清水葉子の最近のコラム

幻想絵画と幻想音楽

クラシック音楽好きの仲間とは定期的に食事を共にしたりする。常連メンバーは現在4人。大体いつも幹事を務めてくれているU君の昔馴染みが多い。その中で私は比較的新参者ではあるのだが、メンバーには音楽だけでなく、様々な業界で活躍…

ラジオディレクターの年末〜2025年編

12月はコラムを5本も書いてしまった。日頃からネタを拾うために、出来る限りコンサートやイベントに出かけるようにしているのだが、期待したほどでもなかったり、タイミングを逸するとお蔵入りになってしまったりする。うまくネタとタ…

年末コンサート②クァルテット浬の挑戦

年末のコンサート、もう一つは友人のピアニスト、島田彩乃さんからの強力なお勧めで聴いた「クァルテット浬」のコンサートである。平均年齢30歳前後。この若いクァルテットはプロフィールによると、ヴィオラのジリャン・シーだけはザル…

年末コンサート①和波たかよしさんとイザイ

年末のコンサートといえば、ほぼ第九のオンパレードだが、私はこの年末の第九という日本の風習があまり好きではないので、それ以外のごく限られたコンサートだけに行くことにしている。この時期は番組の納品が早まる、いわゆる「年末進行…

アントネッロの『カルミナ・ブラーナ』

アントネッロの第20回定期公演は横浜みなとみらい小ホールだった。私は夜公演に行ったが、昼公演ならば窓から海が見渡せ、横浜ならではの気持ちがいい会場である。 「カルミナ・ブラーナ」公演ポスター 日本の古楽団体としてはもはや…